未破裂顱內動脈瘤治療存在族群和性別差異

發布時間:2012/12/4 17:30:49

美國的未破裂動脈瘤治療上存在性別和族群差異

在美國少數族群很難獲得醫療資源,特別是預防性治療。為了驗證未破裂蛛網膜下腔出血治療方面是否存在族群和性別差異,美國梅奧診所的Harry J. Cloft博士等人進行了一項研究,研究結果在線發表于2012年11月6日的Stroke雜志上。作者發現:未破裂顱內動脈瘤患者的治療存在族群和性別差異。

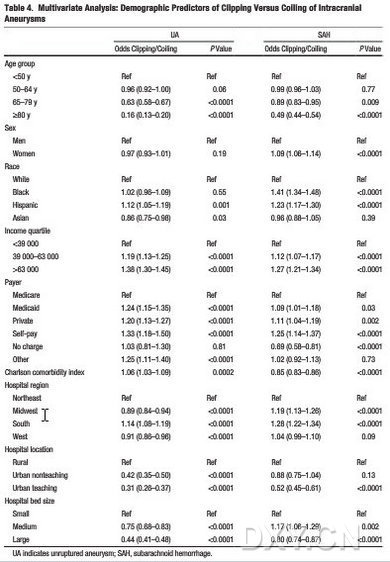

研究人員使用國家范圍內住院患者病例,通過交叉匹配國際疾病分類(ICD)第9版中未破裂動脈瘤和蛛網膜下腔出血(SAH)的編碼,聯合腦動脈瘤夾閉或彈簧圈治療的編碼進行搜索,確定2001至2009年住院進行顱內動脈瘤外科夾閉或介入彈簧圈治療的患者。一般情況信息分析包括年齡(<50, 50–64, 65–79, and ≥80 歲)、種族(白種人、黑種人、拉美裔、亞洲/太平洋島民)、性別、收入情況、主要付費情況(醫療保險、醫療救助、私人保險、自費、免費或其他)和Charlson殘疾指數。

研究結果表明:當對比進行SAH治療的患者時發現,進行未破裂顱內動脈瘤治療者女性居多(75.0% 對比69.0%; P<0.0001)。總的,9.7%接受SAH治療的是自費患者,而3%進行未破裂動脈瘤治療的是自費患者(P<0.0001);62.2%接受SAH治療的是白種人,而76.4%進行未破裂顱內動脈瘤治療的是白種人(P<0.0001);黑人、拉美裔和亞洲患者在接受SAH治療組中所占比例較高,相對而言,在未破裂顱內動脈瘤治療組中所占比例較低(他們的P<0.0001)

該研究發現:當對比進行蛛網膜下腔出血治療的患者時,進行未破裂顱內動脈瘤手術或血管內治療的患者主要來自較高的社會經濟層面,多有保險,女性和白種人居多。需要進行后續研究確定這種差距背后的原因及解決方法。

相關閱讀

- 以動眼神經麻痹為首發的顱內動脈瘤1例2011-11-09

- 顱內動脈瘤的MMP-9及超微結構研究2011-11-04