生物技術領域并購已經超越IPO,成為首選

生物技術企業IPO的窗口仍然敞開著,而且2013-2014的評級相對穩健,因此生物技術領域投資者目光仍然灼注于這一價值節點,例如 Intarcia和Juno等公司上市前夾層融資回合均已接近尾聲,可能成為新年伊始的重頭戲。IPO吸引了無數風投的眼球,但當我們討論生物技術風投退出方式時,往往會忽略企業并購(M&A)所扮演的重要角色,而且在當下市場中,企業并購發生頻率更高。

今年生物技術領域風投支持的以企業并購方式退出的優秀例子不勝枚舉:

Alios Pharma公司被強生以17.5億美元的價格收購,為5家風投公司創造了18-20倍的回報,其中包括SROne、Roche Ventures、Novartis Ventures和 Novo Ventures等。

Seragon被賣給了基因泰克(Genentech),預先支付額為7.25億美元,還有10億美元的分期付款,給予風投Column、Aisling、venbio等非常豐厚的回報,通過這次交易及去年強生收購Aragon的并購活動,Column的基金整體增長了一倍。

2011年Arteaus公司以1800萬美元從禮來(Lily)手中收購了致力于治療偏頭痛的降鈣素相關肽(CGRP)特異性抗體項目,根據收購協議當該項目到達臨床II期時,禮來將回購該藥物,最終今年禮來以5710萬美元(稅前)重新收購了該項目,在此過程中風投Altas Venture公司和OrbiMed公司獲得了巨額投資回報,而禮來實現了藥物研發風險外包。Teva也不甘人后以2億預付款收購了Labrys Biologics公司,獲得了偏頭痛治療藥物LBR-101項目,并且在研發后期還要支付6.25億美元,而venbio、, Canaan、 InterWest和 Sofinnova四家風投前期僅僅投入了3100萬美元。

與Agios, Ultragenyx, Receptos, Epizyme, bluebird等等成功通過IPO方式獲得風險套現的上市公司比較,上述通過并購方式退出的例子毫不遜色,但僅以此否認IPOs巨大吸引力還為時過早,誰能徹底確定在這些成功IPOs的公司中不會培育出另外一個吉利德呢?

可以預見的是上市公司肯定會成為各大新聞后續跟蹤的熱點,同時也方便我們進一步研究他們的表現,但是被并購的公司無論他們的產品管線未來成功與否,都只能黯然退出人們的視野了,因為人們在談論Sovaldi的成功時,很少提及Pharmasset,同樣人們在驚羨于默克的Keytruda時也無人記得Organon Biosciences。并購的方式抹殺了原有公司的社會認知,甚至并購退出方式在人們腦海里也顯得無關緊要了,但在生物技術領域,IPO和并購兩種退出方式的相對影響究竟如何?現有的監控數據或許能夠探索一些模糊的答案。

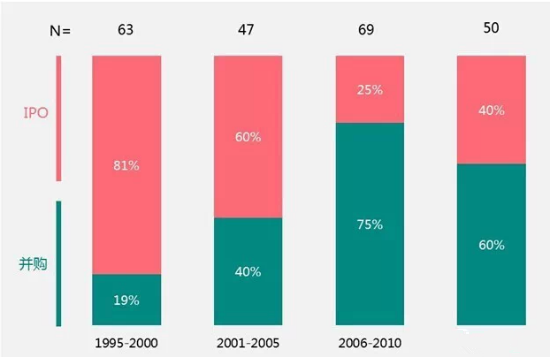

Correlation Ventures (CV)統計了IPO之后六個月市值大于或被收購時收購規模大于2.5億美元(大型投資)的公司或項目,近年來風投支持的公司或項目以并購方式退出的比例持續增加,2006年-2013年段比例仍維持在一半以上(圖1)。

圖1 風投支持的大型生物技術公司或項目退出方式比例變化趨勢

數據來源:CV

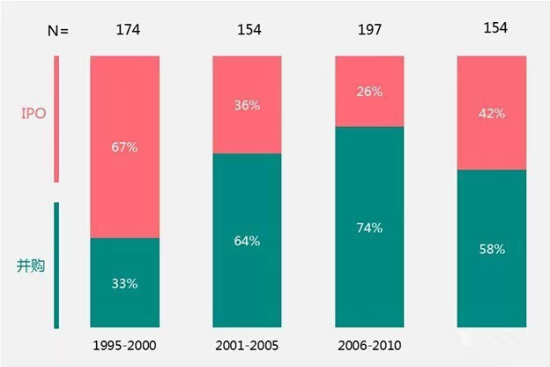

另外,NVCA追蹤了所有以IPO或并購方式退出的風投支持公司或項目,無論其規模大小(圖2)。通過與CV的數據對比,我們或許能從中看出端倪:

圖2 風投支持的生物技術公司或項目退出方式比例整體變化趨勢

數據來源:NVCA

兩個數據源均顯示IPOs在上世紀末期確實占據著十分重要的位置,在大于2.5億美元的公司或項目中82%以IPOs方式退出,而在所有風投支持的公司和項目中,IPOs占據過半的份額。2001年之前,風投含金量大的公司多數以IPOs的方式退出,其中包括很多名噪一時的公司例如ArQule、Morphosys、DeCode、Actelion等等,但隨后時代就變了。

而2006-2010年段,在所有規模的風投退出方式中,并購方式超過75%,盡管2013年IPO方式改寫了這一數字,但仍然未能撼動并購方式的主導地位,最近的幾年間,在大于2.5億美元的公司或項目中超過60%以并購方式退出,并購企業的含金量已經大幅度提升。

最近幾年,并購或IOPs退出方式中,企業規模有趨同的趨勢,大于2.5億美元的公司或項目在兩種方式中的比例均在1/4左右,而在2006年之前,以并購方式退出的公司或項目中,大于2.5億美元的不足20%,而在2000年之前,IPOs方式退出的公司或企業的價值均比較高。

這些數據為企業傳達了非常重要的信息,IPO或兼并方式的比例的動態發展,讓私營生物技術企業可以選擇更加健康的退出方式,因為兩種方式均能獲得頂級的投資回報,其相互作用為生物技術公司提供了良好的風投退出環境。

相關閱讀

- 中國首個醫療領域產業技術創新戰略聯盟成立2012-05-25

- 跨國公司行賄路徑圖浮出水面 醫療領域很普遍2008-12-22